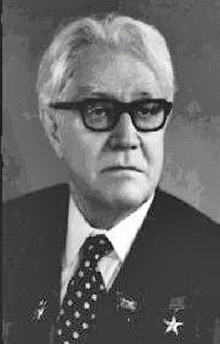

Сурков Алексей Александрович

Герой Социалистического Труда

Герой Социалистического Труда

Медаль № 13095

Орден Ленина № 380106

Сурков Алексей Александрович – русский советский поэт, общественный деятель.

Родился 1 (13) октября 1899 года в деревне Середнево Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии (ныне Рыбинского района Ярославской области). Русский. Учился в Середневской школе. С 12 лет служил «в людях» в Санкт-Петербурге: работал учеником в мебельном магазине, в столярных мастерских, в типографии, в конторе и весовщиком в Петроградском торговом порту.

Первые стихи опубликовал в 1918 году в петроградской «Красной газете» под псевдонимом А.Гутуевский.

В 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию, до 1922 года служил пулемётчиком, конным разведчиком. Участник Гражданской войны: боёв на Северо-Западном фронте, Польского похода, подавления Тамбовского крестьянского восстания во главе с А.С.Антоновым.

По окончании гражданской войны А.А.Сурков вернулся в родную деревню. В 1922—1924 годах работал работником избы-читальни в соседнем селе Волково, секретарём волисполкома, политпросветорганизатором, селькором в уездной газете. В 1924 году его стихи были опубликованы в газете «Правда». 11 октября 1925 года был делегатом I Губернского съезда пролетарских писателей.

В 1924–1926 годах – первый секретарь Рыбинской организации комсомола. С 1925 года – селькор только что созданной губернской газеты «Северный комсомолец», а в 1926–1928 годах – её главный редактор. При нём газета увеличила тираж в 2 раза, стала выходить дважды в неделю вместо одного, к работе активно привлекались юнкоры, по его инициативе появилась рубрика «Литературный уголок», в которой помещались стихи и рассказы читателей, при редакции была создана литературная группа.

В мае 1928 года делегирован на 1-й Всесоюзный съезд пролетарских писателей, после которого остался работать в Москве. В 1928 году был избран в руководство Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В 1931–1934 годах учился на факультете литературы в Институте красной профессуры, по окончании которого защитил диссертацию.

В 1934–1939 годах преподавал в Редакционно-издательском институте и Литературном институте Союза писателей СССР; был заместителем редактора журнала «Литературная учёба», где работал под непосредственным руководством А.М. Горького. В журнале выступал в качестве критика и редактора. Автор ряда статей по вопросам поэзии и статей о песне (преимущественно оборонной). Участвовал в создании и дальнейшей деятельности Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ).

Писал патриотические стихи, прославляя героику Гражданской войны. Издал сборники «Ровесники» (1934), «Стихи» (1931), «На подступах к песне» (1931), «Наступление» (1932), «Последняя война» (1933), «Родина мужественных» (1935), «Путём песни» (1936), «Солдаты Октября», «Так мы росли» (1938), «Это было на севере» (1940). Автор стихов, ставших народными песнями, таких, как «Чапаевская», «То не тучи, грозовые облака», «Рано-раненько», «На просторах Родины чудесной», «Конармейская», «Терская походная».

Во время процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», в годы репрессий (1937–1939) выступал с обличительными стихами, направленными в адрес «врагов народа».

Участник похода Красной Армии в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года.

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов в должности литературного сотрудника армейской газеты «Героический поход». Вернувшись с фронта, выпустил посвящённый этой войне «Декабрьский дневник».

В 1940–1941 годах работал главным редактором журнала «Новый мир».

Участник Великой Отечественной войны. Был военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и спецкором газеты «Красная звезда», также работал в газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне Москвы, выезжал в район Ржева, воевал в Белоруссии. Под Ржевом осенью 1942 года едва не погиб у сёл Глебово и Выдрино в долине реки Бойня.

Алексею Суркову посвящено одно из самых знаменитых и самых проникновенных стихотворений Великой Отечественной войны «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», написанное Константином Симоновым в 1941 году.

Автор текстов известных патриотических песен «Песня смелых» (музыка В.А. Белого, 1941), «Землянка» («Бьётся в тесной печурке огонь…»; музыка К.Я. Листова, 1941), «Песня защитников Москвы» (музыка Б.А. Мокроусова, 1942) и других. Принимал участие в создании стихотворных фельетонов о смелых, удачливых русских бойцах Васе Гранаткине (армейская газета «Героический поход», 1939–1940) и Грише Танкине (газета Западного фронта «Красноармейская правда», 1941–1942). За годы войны издал сборники стихов «Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад», «Солдатское сердце», «Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни гневного сердца» и «Россия карающая».

По результатам командировки издал в 1944 году книгу очерков «Огни Большого Урала. Письма о советском тыле». В том же году участвовал в обсуждении проекта нового Гимна СССР.

В 1944 – ноябре 1946 – ответственный редактор «Литературной газеты». В июне 1945 года посетил Берлин, Лейпциг и Радебойсе, а затем Веймар; по материалам поездки написал сборник стихов «Я пою Победу». Окончил войну в звании подполковника (1943).

В послевоенные годы, выполняя социальный заказ, писал стихи, призывая к борьбе за мир. Много путешествовал в составе литературных и общественных организаций. Впечатлениями от этих путешествий и встреч навеяны его стихи, вошедшие в сборники: «Миру – мир» (1950), «Восток и Запад» (1957), «Песни о человечестве» (1961), «Что такое счастье?» (1969). Кроме стихов писал критические статьи, очерки и публицистику. Опубликовал сборник статей и выступлений по вопросам литературы «Голоса времени» (1965). Переводил стихи Мао Цзэдуна и других поэтов.

В 1945–1953 – ответственный редактор журнала «Огонёк». С 1962 года – главный редактор «Краткой литературной энциклопедии». Член редколлегии «Библиотеки поэта».

С 1949 года – заместитель генерального секретаря, а в октябре 1953 – мае 1959 – первый секретарь Правления Союза писателей СССР.

Активно участвовал в травле «не соответствующих партийной линии» писателей. В 1947 году опубликовал статью «О поэзии Пастернака», направленную против поэта. Был одним из подписавших Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о А.И. Солженицыне и А.Д. Сахарове.

За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную деятельность и в связи с семидесятилетием со дня рождения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1969 года Суркову Алексею Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1952–1956 годах, кандидат в члены Центрального Комитета КПСС в 1956–1966 годах. Депутат Верховного Совета СССР 4–10-го созывов (с 1954 года) и Верховного Совета РСФСР 2–3-го созывов (в 1947–1955 годах). Член Всемирного Совета Мира и Советского комитета защиты мира.

Жил в Москве. Умер 14 июня 1983 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награждён 4 орденами Ленина (31.01.1950; 13.10.1959; 28.10.1967; 14.10.1969), орденами Октябрьской Революции (12.10.1979), Красного Знамени (23.09.1945), 2 орденами Красной Звезды (21.05.1940; 22.02.1942), орденом «Знак Почёта» (31.01.1939), медалями, болгарским орденом Кирилла и Мефодия.

Лауреат двух Сталинских премий – первой степени (1946, за общеизвестные стихи и песни) и второй степени (1951, за сборник стихов «Миру – мир !»), а также Международной Ботевской премии (Болгария, 1976).

Почётный гражданин Рыбинска (1976).

Его именем названы улицы в Рыбинске и Ярославле, а также средняя школа № 28 в Рыбинске. В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. Его имя в 1984–2012 годах носил речной пассажирский теплоход «Алексей Сурков» (порт приписки – Ленинград/Санкт-Петербург), а в 1990–2006 годах – морское прибрежное пассажирское судно «Алексей Сурков» (порт приписки – Сочи).

Биографию подготовил: